Fotografare il Sole attraverso un telescopio solare in H-alpha è una delle attività più belle e rilassanti dell’astronomia amatoriale, sia per la spettacolarità dei dettagli visibili, sia perché si può fare a qualsiasi ora del giorno (NON della nottee!) in pochi minuti.

Se però tutto fosse davvero facile e immediato, questo mio post si concluderebbe ora e non avrebbe neanche avuto senso scriverlo. Purtroppo, quindi, le cose sono leggermente diverse.

Un telescopio solare in H-alpha (o in altre lunghezze d’onda, come il calcio) mostra solo una piccolissima finestra di luce, che di fatto è monocromatica. Questo lo possiamo notare quando facciamo osservazioni: in H-alpha il Sole si presenta monocolore, di un rosso intenso privo di sfumature di tonalità. Non potrebbe essere altrimenti poiché non passa nessun’altra lunghezza d’onda se non quella dell’idrogeno Alpha a 656,3 nm. Per questo motivo, se vogliamo ottenere fotografie di ottima risoluzione ed estetica, è fortemente consigliato utilizzare una camera monocromatica e colorare poi la nostra foto in fase di elaborazione, se vogliamo dargli una parvenza di colori (sebbene non corretti perché stiamo lavorando su una sola lunghezza d’onda).

Le camere monocromatiche però non sono tanto diffuse come quelle a colori, soprattutto perché in questa categoria rientrano anche le reflex (molto meglio se modificate!). Cosa accade allora se proviamo a fare una foto (o un filmato) con una camera a colori attraverso un telescopio solare? Che se non stiamo attenti lo scatto sarà da buttare.

Le camere a colori, infatti, hanno dei filtri rossi, verdi e blu direttamente sui pixel del sensore e in questo modo riescono a catturare un’immagine a colori in un unico scatto. Quando lavoriamo però nella regione H-alpha, quindi nel rosso profondo, solo i pixel rossi, che sono solo ¼ del totale, riceveranno una grande quantità di luce: questo porta subito una cospicua perdita di risoluzione. Come se non bastasse, poi, la sorgente monocromatica inganna il software di controllo della fotocamera (e i nostri occhi che guardano lo schermo) restituendoci nella maggioranza dei casi un Sole uniformemente rosso e privo di tutti quei dettagli che risultavano evidenti all’oculare. Questo succede perché se cerchiamo di regolare la giusta luminosità complessiva, andremo per forza di cose a saturare l’immagine nel canale rosso, nonostante a monitor il disco solare ci sembri ancora piuttosto scuro e l’istogramma totale sembrerebbe confermare la nostra sensazione (sbagliando).

Tipica fotografia solare scattata con una camera a colori (scatto singolo di un video). Dove sono finiti i dettagli del disco? E le protuberanze perché sono così deboli? E’ tutta una questione di corretta esposizione…

Come possiamo ottenere buone immagini del Sole in H-alpha anche con camere a colori? È possibile?

Certo che è possibile, basta solo applicare la giusta tecnica, che in qualche modo prevede di ingannare il sensore e il software di controllo della camera a colori.

La notizia migliore arriva dalla scarsa qualità della griglia di filtri colorati posta di fronte a ogni sensore a colori: i filtri blu e soprattutto verdi, infatti, sono parzialmente trasparenti alla lunghezza d’onda H-alpha, come si vede nell’immagine precedente, nella quale, a rigore di logica, solo il canale rosso avrebbe dovuto contenere informazione. Possiamo allora sfruttare a nostro vantaggio questo “difetto”: l’obiettivo è infatti quello di concentrarci sul canale verde, che possiede la migliore risoluzione di tutti (perché i filtri verdi coprono metà del sensore). In fase di elaborazione, poi, estrarremo solo questo come se fosse un’immagine monocromatica da elaborare, dimenticando (quasi) il rosso (saturato) e il blu (troppo debole e con poca risoluzione).

Il punto fondamentale, quindi, è trovare in fase di ripresa la giusta combinazione tra esposizione e guadagno, tale per cui si abbia la corretta luminosità per il canale verde, trascurando quello che succede nel rosso, che sarà sempre saturo. La cosa interessante è che quando raggiungeremo la luminosità corretta per il canale verde l’immagine del Sole ci apparirà, all’improvviso, ricca di colori tendenti al magenta e pullulerà di tutti quei dettagli che prima, curando solo la luminosità del canale rosso, non riuscivamo a scorgere. A questo punto facciamo filmati (se abbiamo camere planetarie) o effettuiamo almeno una trentina di scatti (se abbiamo una reflex) e prepariamoci alla fase di elaborazione.

Eccoli i dettagli che vedevamo anche all’oculare! Con le camere a colori bisogna concentrarci nell’ottenere la giusta luminosità per il canale verde, saturando il rosso. In questo modo vedremo apparire i dettagli sulla nostra immagine e in fase di elaborazione useremo solo il canale verde per estrapolare tutti i dettagli.

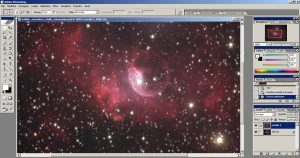

L’allineamento e lo stacking si fanno normalmente come se fosse una comune immagine. Quando avremo l’immagine raw dovremo, prima di fare qualsiasi altra cosa, estrarre il canale verde. L’estrazione del canale verde si può fare con ogni software a partire dall’immagine a colori. Con Photoshop, ad esempio, possiamo aprire l’immagine, posizionarci sul canale verde e fare copia e incolla in una nuova immagine. Con MaxIm DL basta dare il comando “Color –> Split tricolor”. In alternativa, se abbiamo usato Registax per fare la somma dei nostri scatti (con Autostakkert questo “trucco” non funziona), possiamo salvare l’immagine in formato fit e provvederà lui, in automatico, a separare i canali in altrettanti file.

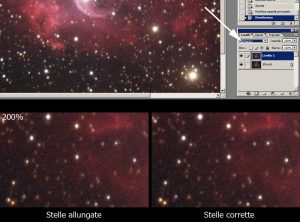

Ora dobbiamo elaborare leggermente la nostra immagine estratta dal canale verde con i soliti filtri di contrasto. Tutti i programmi vanno bene ma presto vi accorgerete che farà la sua comparsa una strana e fastidiosa griglia: si tratta della traccia lasciata dalla matrice di filtri colorati della camera di ripresa. Possiamo eliminare questo difetto all’istante: basta applicare, prima di qualsiasi altra elaborazione, un filtro gaussiano di raggio (circa) 1 pixel. In Photoshop il filtro si trova in “Filtro –> Sfocatura –> Controllo sfocatura” ma consiglio di applicarlo con software dedicati come MaxIm DL, Registax o IRIS; quest’ultimo è il migliore. Con questa operazione preliminare saremo in grado di applicare filtri di constrasto (maschere sfocate o wavelet) in modo molto più efficace.

Effetto di un filtro gaussiano su un’immagine solare ottenuta con una camera a colori ed estratta dal canale verde. In questo modo si ridimensiona moltissimo l’effetto della griglia di filtri posta sopra il sensore.

Con l’immagine del canale verde elaborata ci accorgeremo presto che le protuberanze sembreranno spente e deboli. In questo caso ci viene in aiuto il vantaggio di aver fatto foto con una camera a colori, perché non dovremo fare una nuova ripresa sovraesposta per il disco per estrapolare il segnale delle protuberanze, ma basterà recuperare il canale rosso della nostra immagine di partenza a colori. Se il disco è saturo, le protuberanze si dovrebbero vedere molto bene e a questo punto potremmo trasferire questa informazione sulla nostra immagine estrapolata dal canale verde (e già elaborata) per ottenere una fotografia solare completa, con dettagli della cromosfera e delle protuberanze.

Vediamo il tutto con un esempio pratico. A questo link potete scaricare i due canali, rosso e verde, estratti da un’immagine a colori ed entrambi elaborati con pochi filtri di contrasto (dopo il solito gaussiano, o filtro sfocatura, di raggio 1 pixel per togliere la griglia di filtri).

Apriamo le immagini in Photoshop e copiamo l’immagine estratta da quello che era il canale rosso sull’immagine che proveniva dal canale verde.

Il canale verde conteneva dettagli del disco, quello rosso le protuberanze. Possiamo prendere il meglio da entrambe le immagini senza sacrificare nulla. Copiamo l’immagine che era stata estratta dal canale rosso sopra quella che era stata estratta dal canale verde.

Poniamo l’opacità di questo nuovo livello a zero e spostiamoci sul livello di sfondo rappresentato dal fu canale verde. Con lo strumento bacchetta magica e tolleranza alta, tipicamente tra 50 e 100 (in questo caso ho usato 80) clicchiamo in un punto qualsiasi del fondo cielo. Magicamente si formerà una selezione attorno al disco solare che non includerà le protuberanze.

Dobbiamo selezionare tutto tranne il disco, comprendendo nella selezione anche le eventuali deboli protuberanze del nostro originario canale verde.

A questo punto il gioco è semplice: sfumiamo la selezione di un pixel. Ora spostiamoci sul livello contenente l’immagine proveniente dal canale rosso (senza aumentarne l’opacità), facciamo copia (ctrl+c) e incolla (ctrl+v) e la “magia” è completa: comparirà un nuovo livello contenente solo la parte esterna della cromosfera, con le protuberanze ben visibili!

Un anello di fuoco attorno al Sole: sono comparse le protuberanze che erano tanto evidenti in quello che era il canale rosso della nostra foto.

Giochiamo un po’ con l’opacità per regolare la luminosità di questo anello attorno al nostro Sole e poi uniamo i livelli. La nostra immagine è completa. Potremo volerla colorare, ma su questo argomento tornerò con un post adatto, così anche chi utilizza camere monocromatiche potrà trovare ottimi spunti per rendere ancora più bella ogni immagine solare. Nel frattempo, avete idee/suggerimenti su come come dare il colore alla nostra immagine solare in H-alpha, prima che vi sveli la mia ricetta preferita?

In questo caso ho impostato l’opacità del livello con le protuberanze al 53% e regolato le curve per far vedere bene le protuberanze più deboli ma senza creare un vistoso e brutto effetto di anello di fuoco attorno al Sole.