Una grande avventura – Daniele Gasparri [aggiornamenti in fondo alla pagina – inserite foto eclisse + aurore elaborate + resoconto finale]

Al bando la scaramanzia! Quando si decide di intraprendere una nuova avventura e la si vuole condividere con il maggior numero possibile di appassionati, non c’è tempo per farsi intimidire da tutti i possibili imprevisti che potrebbero accadere.

Eccoci qui allora. Mi chiamo Daniele Gasparri, astronomo, autore di diversi libri di astronomia e soprattutto super appassionato del cielo. Insieme a un gruppo di 12 persone, tra cui l’astrofilo e autore Marco Bastoni e alcuni esperti astrofotografi come Federico Pelliccia e Giovanni Giardina, stiamo per intraprendere una grande avventura verso il profondo nord. Ci spingeremo a oltre 70° di latitudine, ben all’interno del circolo polare artico e ci sposteremo dalla cittadina norvegese di Tromso fino alla profonda e selvaggia Lapponia svedese e finlandese per cercare di catturare due spettacoli straordinari della Natura: le aurore polari e l’eclisse di Sole del 20 marzo. Non avremo il privilegio di osservarla totale, ma arriveremo a una fase molto più avanzata di quella che è possibile osservare dall’Italia: il Sole verrà infatti coperto per oltre il 95% e il calo di luce sarà piuttosto marcato.

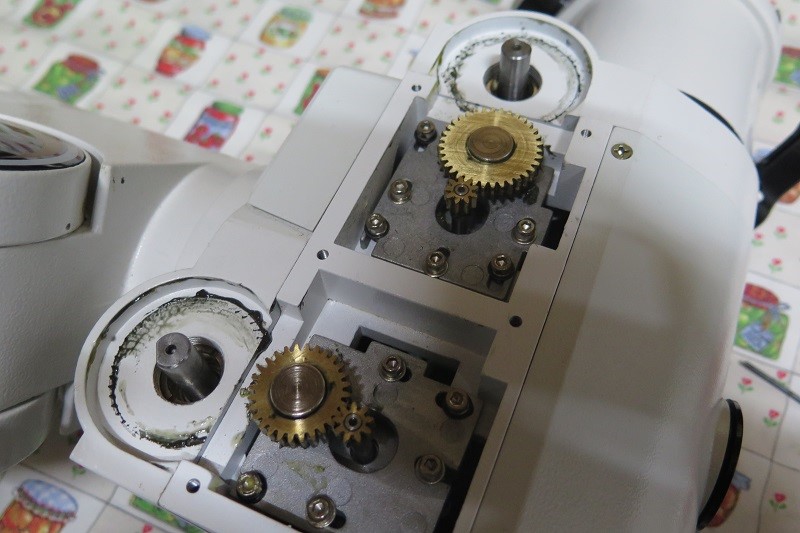

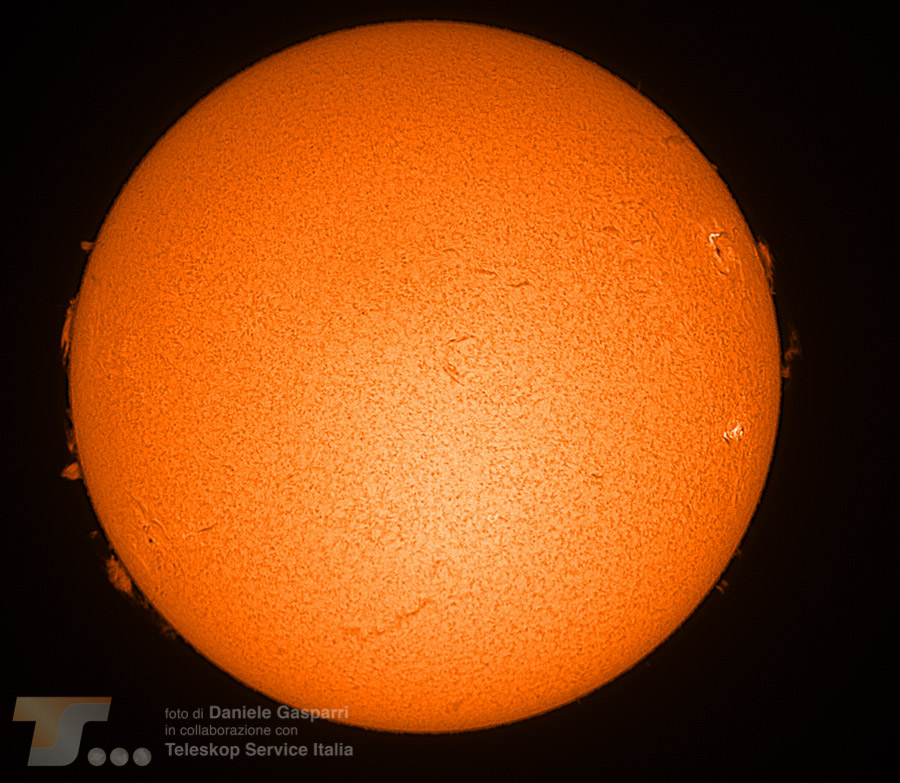

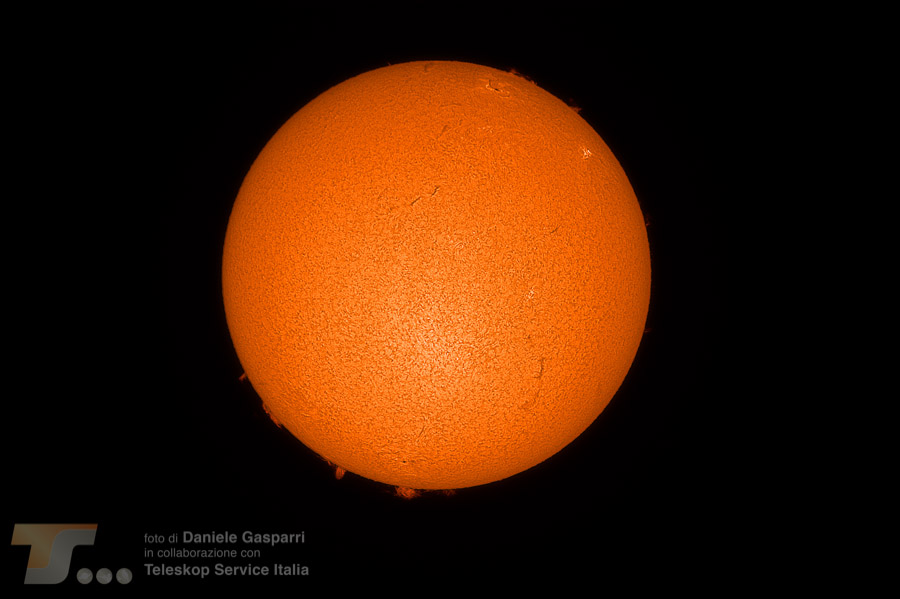

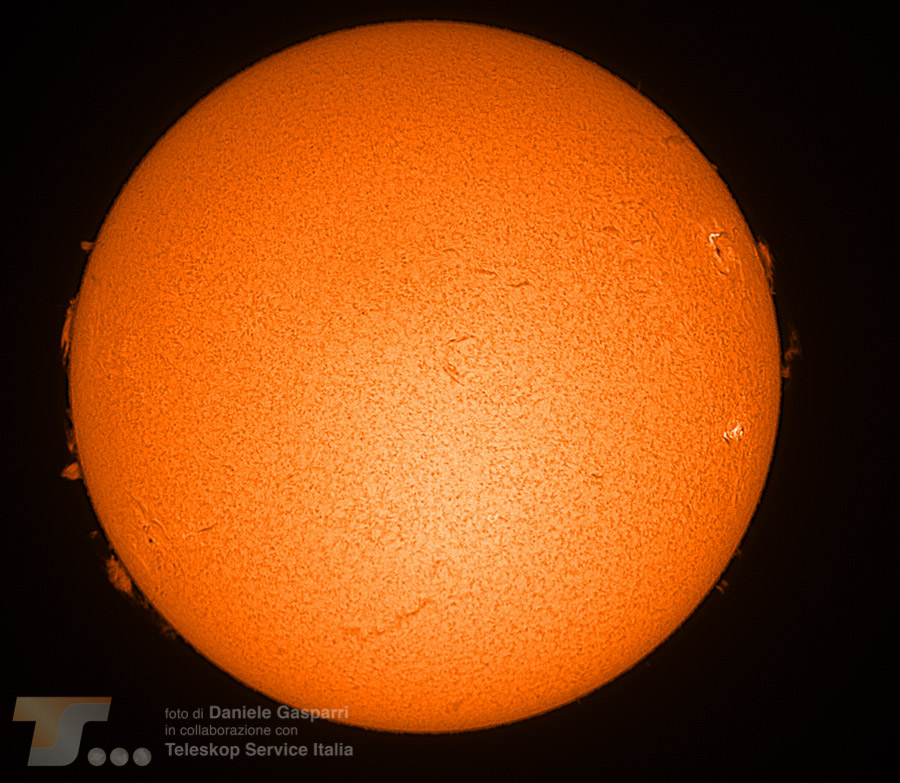

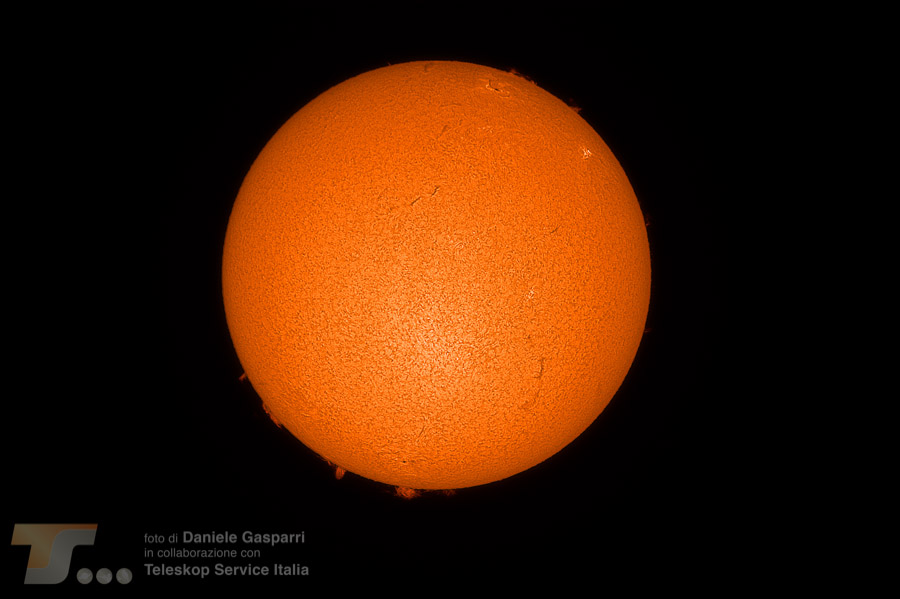

Grazie alla preziosa collaborazione con Riccardo Cappellaro di Teleskop service Italia, siamo stati equipaggiati con un super telescopio solare: un lunt H-alpha da 60 mm con il quale, si spera, osserveremo e faremo osservare a tutti voi le fasi dell’eclisse di Sole insieme a filamenti e protuberanze della nostra stella. Attraverso questo blog, inoltre, potrete seguire quasi in diretta le fasi dell’eclisse e di tutto il viaggio, dalla parte astronomica a quella naturalistica.

Quello dell’eclisse sarà infatti solo uno dei momenti di un viaggio di tre notti e quattro giorni nel quale andremo alla caccia delle aurore polari, magnifici spettacoli di luci che solcano questi cieli per noi tanto lontani. Non è la prima volta per me, le ho potute ammirare anche lo scorso anno e per questo sono ancora più emozionato e impaziente di poter assistere di nuovo a uno degli spettacoli più belli e potenti della Natura (se non il più bello!). Sfidando il freddo (sono previste temperature di -20°C) e le nuvole andremo a caccia di uno sprazzo di cielo libero, sperando che questi imprevedibili fiumi di luce si renderanno visibili in tutta la loro sublime potenza.

Ecco allora quale sarà l’avventura che vivremo insieme, quasi in tempo reale, attraverso le pagine di questo blog. Nessuno sa quali condizioni meteo troveremo e nessuno sa se e quando le aurore verranno a bussare alla nostra porta. Tutto quello che potremo fare sarà tenere caldi i motori delle nostre auto per poterci spostare anche di centinaia di chilometri nella fredda notte del circolo polare artico, con le macchine fotografiche in una mano e tanta speranza nell’altra, pronti per immortalare gli improvvisi bagliori verdi che, si spera, si renderanno visibili senza alcun preavviso.

Non solo eclisse e non solo di notte. Il meteo non potrà infatti impedirci di ammirare lo straordinario panorama di quei luoghi, dai fiordi norvegesi alla tundra ghiacciata e incantata della Lapponia, che sarò pronto a condividere con voi appena sarà possibile.

Comunque vada, quindi, restate incollati su queste pagine, a partire da giovedì 19 marzo fino a domenica mattina 22 marzo, senza perdervi le fasi dell’eclisse di Sole, che da dove saremo noi inizierà circa alle 10 di mattina (ora italiana) con il massimo circa alle 11, così potrete vivere insieme a noi le emozioni, le avventure e gli inevitabili imprevisti di un viaggio che in ogni caso si preannuncia spettacolare!

UPDATE 18/03/2015

Prova di ripresa con Lunt 60, reflex modificata e barlow 2x, esposizione unica, tutto pronto per l’eclisse!!

AGGIORNAMENTO 20/03/2015

La prima serata se n’e’ andata, insieme a una giornata imprevedibile e durissima. Il volo da Milano a Oslo, prima tratta che poi da qui ci avrebbe portato a Tromso, ha subito un ritardo di quasi un’ora, per non si sa quale motivo. Tra valigie perse e corse sfrenate siamo riusciti a prendere all’ultimo minuto la coincidenza per la nostra meta finale. Eravamo gia’ provati ma era solo l’inizio dell’avventura, quella dura che ti mette di fronte ostacoli che sembrano troppo grossi. Cosi’, ormai a pochi chilometri da Tromso il comadante ci comunica che gireremo per una mezz’oretta sopra la citta’ perche’ a terra le condizioni di vento forte e neve fitta impediscono l’atterraggio. Passiamo quasi un’ora a girare in tondo ammirando i colori del tramonto e alla fine le condizioni non migliorano, cosi’ ci dirottano in un aeroporto 300 km piu’ a sud, a Narvik. Atterriamo e aspettiamo un’altra mezz’ora nell’aereo fermo e ormai avvolto dalla copiosa nevicata in atto.

Alla fine la decisione del comandante: saremo decollati per provare ad atterrare a Tromso, ma le condizioni erano ancora al limite, con forte vento laterale e tanta neve che gli spazzaneve non riuscivano a togliere. Se non saremmo riusciti ad atterrare a Tromso ci avrebbero riportato a Oslo e fatto prendere un volo la mattina seguente. Questo avrebbe significato addio all’eclisse e tutti eravamo terrorizzati da questa eventualita’. Dopo aver decollato da una pista completamente bianca alla fine, con tre ore di ritardo, siamo per fortuna riusciti a toccare terra a Tromso. 9 ore di aereo, tre decolli e altrettanti atterraggi, una valigia dispersa a Oslo ritrovata a Tromso e insieme a lei anche la voglia di continuare un’avventura che fino a quel momento ci aveva bastonato per bene. Prese le auto, andati in hotel, indossato l’abbigliamento termico e a mezzanotte siamo usciti. Un piccolo sussulto dell’aurora nello stretto spazio tra due nuvole e’ tutto

quello che siamo riusciti a vedere. Dopo solo neve, ghiaccio e nuvole spesse che ci hanno nascosto l’aurora che nel cielo brillava soave. A letto, con la voglia e la speranza di vedere l’eclisse; non da Tromso perche’ sara’ brutto. La nostra missione e’ svegliarsi all’alba e guidare in Lapponia fino a trovare il Sole. ce la faremo? riusciremo ad avere il segnale cellulare per far vedere le foto? Non si sa, ma di certo noi, dopo tutto quello che abbiamo gia’ passato, siamo pronti a tutto e non ci arrenderemo fino all’ultimo! Dalle 10 in poi state collegati e scoprirete se ce l’abbiamo fatta!

PRIME FOTO NON ELABORATE DELL’ ECLISSE!!! Con Lunt 60 e Reflex Canon modificata

AGGIORNAMENTO: A caccia di aurore!

Secondo giorno: la giornata perfetta

Sono le 12 del terzo giorno e seduto su una poltrona nella sala principale dell’hotel guardo fuori il panorana incantato di questo posto ghiacciato e ripenso alla giornata e soprattutto alla notte appena trascorse.

L’eclisse e’ andata bene e forse questo lo sapete gia’. Quello che ancora non sapete e’ come e’ proseguito il resto della giornata, di cui l’eclisse ha rappresentato solo un timido antipasto. Cominciamo dal luogo in cui l’abbiamo osservata. A Trosmo, nostra base operativa, le previsioni erano impietose, cosi’ ci siamo buttati giu’ dal letto prima delle 6 di mattina e alle 7 eravamo gia’ in macchina. L’obiettivo era semplice: guidare piu’ a est possibile fino a raggiungere la Lapponia, luogo nel quale tutte le previsioni meteo ci garantivanoil sereno. Dopo aver letteralmente sciato per almeno 100 km su strade lastricate di ghiaccio e aver superato le montagne costiere, il paesaggio Lappone sì è aperto di fronte a noi con tutto il suo splendore. Un cielo limpidissimo, un Sole alto pochi gradi sull’orizzonte, distese immense di ghiaccio e una temperatura di -8 gradi. Abbiamo scelto di osservare l’eclisse ai bordi di uno dei tanti laghi ghiacciati nella Lapponia finlandese e lo spettacolo è stato grandioso.

Ma la nostra fuga nell’entroterra Lappone era finalizzata anche per osservare lo spettacolo per cui ci siamo spinti fino a 70 gradi di latitudine nord: le aurore. Dopo la delusione e le sfortune della prima sera la tensione era enorme e non potevamo piu’ fallire.

E cosi’ e’ stato. Dopo aver raggiunto il nostro luogo di osservazone piu’ a est possibile dalle montagne foriere di nuvole e neve, l’aurora si e’ presentata in grande stile prima ancora che il cielo fosse buio. Qui il Sole sembra voler far soffrire gli amanti della notte con un gioco sadico. Poco prima delle 18 si getta sotto l’orizzonte e ci lascia pensare che la notte sia vicina; invece e’ solo l’inizio di un crepuscolo di 3 lunghissime ore in cui le stelle faticano ad accendersi, soprattutto verso ovest. Ma l’aurora non ha tutta questa pazienza certe volte. E ieri era una di queste. Con il cielo ancora chiaro ecco un fiume di luce attraversarlo da est a ovest, passando per lo zenit e arrivando fino a Venere che dava bella mostra di se’ nei colori del tramonto infinito. E’ l’inizio di uno spettacolo che non dimenticheremo mai piu’, perche’ l’aurora ci ha accompagnato per tutta la notte. La presentazione e’ stata esplosiva. Quel fiume di luce all’inizio statico e indistinto in mezz’ora e’ diventato un turbinio di luci in rapido movimento che ci ha fatto urlare al cielo. Il verde tipico di questi spettacoli era evidente anche ai nostri occhi e accesissimo in foto. Questo primo atto e’ durato mezz’ora e a posteriori era solo l’antipasto.

Dopo una pausa di mezz’ora nella quale il fiume di luce colorato ha deciso di calmarsi, sebbene coprisse tutto il cielo, il secondo atto ci ha lasciato interdetti perche’ nessuno aveva mai visto una cosa del genere. Onde velocissime di color verde hanno cominciato a solcare il cielo da nord verso sud, muovendosi a una velocita’ straordinaria, decine di migliaia di chilometri l’ora. In un decimo di mezzo secondo verso nord partiva un impulso di luce che si propagava come una nuvola fino all’estremo sud. Un’onda luminosa dopo l’altra, per almeno dieci minuti. Impossibile fotografare qualcosa ce va cosi’ veloce ma i nostri occhi sono rimasti rapiti da un fenomeno del genere.

Cosi’ si concluse il secondo atto. La meritata pausa ci ha lasciato il tempo per respirare di nuovo e farci accorgere che nel mezzo del lago ghiacciato in cui stavamo si sentiva il ghiacco muoversi e produrre suoni simili a esplosioni, tipici di due placche che si scontrano e che generano deboli terremoti. Nessuna paura; il ghiaccio qui in Lapponia a Marzo e’ ancora spesso piu’ di un metro e tutti i corsi d’acqua sono percorribili persino con le motoslitte.

Il cielo era ancora verde ma il fiume non era in piena, cosi’ decidemmo di riscaldarci un po’ in macchina. A -16 gradi e con un vento teso in grado di congelare il respiro e gli occhi, un po’ di caldo era di certo molto gradito.

Dopo una cena a base di affettati e crackers, decidemmo di ripartire con calma e di iniziare a colmare il divario di tre ore di macchina che ci separava da Tromso. Mentre io guidavo gli altri avevano il compito di controllare dal finestrino lo stato del cielo e di avvisarmi immediatamente nel caso in cui l’attivita’ sarebbe di nuovo aumentata. Girava infatti da ormai qualche ora l’ipotesi che verso la mezzanotte avremmo potuto assistere a una intensificazione dell’attivita’. In cuor mio pensavo fosse solo una speranza di chi non era ancora sazio, ma mi sbagliavo e di grosso.

Dopouna sosta per fare rifornimento nell’unico paese nel raggio di oltre 200 km, un’occhiatarapida al cielo ci ha fatto sussultare: era verde acceso. L’aurora aveva ricominciato a dare spettacolo!

Il terzo e ultimo atto e’ stato incredibile. Dopo 10 secondi dall’avvistamento abbiamo trovato una provvidenziale area pargheggio ai bordi della strada, siamo scesi a bocca aperta, abbiamo scatenato la nostra potenza di fuoco fotografica in un cielo che ancora adesso riesco a vedere nitido di fronte a me. E’ impossibile descrivere quello che e’ successo. Un’intensa tempesta geomagnetica ci ha regalato sesprenti di luce luminosissimi e coloratissimi. Non si vedeva solo il verde ma anche il giallo, il rosso e il porpora. Erano cosi’ accesi da illuminare il paesaggio intorno e trasformare un cielo buio quasi perfetto in uno spettacolo che non avremmo mai pensato di osservare. Quella era l’aurora, quello e’ stato il momento piu’ incredibile, che ha cancellato in un colpo solo tutte le fatiche e le difficolta’. L’aurora era cosi’ brillante che era ben visibile dagli schermi delle nostre fotocamere e saturava il sensore gia’ con un paio di secondi di esposizione. Una cosa incredibile; non si sapeva dove guardare perche’ ovunque fiumi e serpenti si accendevano e si muovevano a velocita’ mai viste. L’emozione era d e’ ancora fortissima e spero che un paio di foto possano rendere l’idea, ma per capire cosa abbiamo visto e provato noi prendete queste sensazioni e moltiplicatele per 1000 o forse di piu’; cosi’ forti da lascarci a bocca aperta, di farci urlare; cosi’ forti da far sentire i -16 gradi quasi piacevoli persino senza guanti e cuffie. Questa, Signori, e’ l’aurora: una delle esperienze piu’ belle che potremo mai fare su questo straordinario pianeta.

AGGIORNAMENTO: ecco le straordinarie fotografie elaborate che Daniele ha inviato stamattina. Invidia pura!

AGGIORNAMENTO: il resoconto finale

Tornati in Italia, tiriamo le somme

Il viaggio nel grande nord è finito, siamo già tornati alla vita di tutti i giorni ma dentro di noi porteremo sempre le avventure di uno dei viaggi più intensi, improvvisati e sorprendenti che abbiamo mai fatto.

La terza e ultima notte l’aurora non si è mostrata a noi con lo straordinario spettacolo della sera precedente, ma ci ha comunque salutato degnamente, sebbene si sia fatta desiderare.

Dopo la grande tempesta della sera prima volevamo a tutti i costi chiudere in bellezza ma le previsioni meteo erano impietose. Niente di nuovo per Trosmo, ma anche in Lapponia era previsto l’arrivo di un esteso fronte perturbato che in breve avrebbe coperto tutto il cielo. Tutto questo, però, non ci ha fermato. Dopo aver trascorso una mattinata tranquilla riposandoci e ricaricando le batterie (non solo quelle delle fotocamere!), abbiamo deciso di provare comunque, perché non avevamo nulla da perdere.

Poco dopo le 15 siamo quindi partiti di nuovo verso l’entroterra Lappone, attraversando meravigliosi paesaggi innevati degni dei migliori film, percorrendo di nuovo la Northern Lights Route, quella strada lunghissima così somigliante alle sterminate e aride distese dell’entroterra americano e australiano, con la piccola differenza di essere circondata da neve e ghiaccio. Siamo così arrivati in Finlandia che il Sole era appena tramontato e le nuvole, poco dietro di noi, stavano già arrivando. Così, dopo un breve consulto, abbiamo deciso di proseguire verso est più possibile, fino a trovare un po’ di cielo libero.

Abbiamo guidato per circa un’ora e a un certo punto ci siamo accorti che il cielo era sgombro da nubi, con l’aurora che si stava già mostrando a noi. Ci siamo fermati su un’area parcheggio lungo la strada deserta e ci siamo fatti forza. Sì, perché fuori il termometro segnava -19°C, 5 gradi in meno della serata precedente che era già stata abbastanza fredda. Non c’è voluto comunque molto per convincerci a uscire. Quando il cielo è diventato verde ci siamo fiondati fuori, qualcuno (io) persino senza guanti.

Ecco di nuovo l’aurora formare un perfetto anello che attraversa il cielo dall’orizzonte nord-est fino a nord-ovest, una gigantesca autostrada di luce, molto diversa dall’esplosione di colori e dinamica della sera prima, ma sempre bella e interessante.

Il freddo pungente si faceva sentire, ma non ci ha fermato. A ogni respiro nel naso si formavano piccoli aghi di ghiaccio, il fiato congelava sulle sciarpe e sul passamontagna e le ciglia umide si incollavano se si tenevano chiuse le palpebre per qualche secondo. Può sembrare fastidioso e doloroso, ma in quel momento era un’ulteriore fonte di divertimento: chi mai avrebbe pensato che il freddo da freezer potesse generare tutti questi strani effetti?

Il meteo non ci ha concesso molto tempo; un’oretta o poco più. Ogni tanto l’aurora diventava più luminosa e riusciva a illuminare la lunga strada che si stagliava di fronte a noi e un paesaggio che senza questa fonte di luce sarebbe stato nero come la pece. Certo, perché qui l’inquinamento luminoso non esiste. Di fronte a noi nessun paese per almeno 150 km; dietro di noi il villaggio più vicino era a 80 km. Verso sud e nord nessuna mappa indicava insediamenti umani degni di nota. Eravamo nel mezzo del nulla. E se a qualcuno questo può spaventare, a noi, così appassionati del cielo e della Natura, eccitava quasi quanto l’aurora. Vedere tutto l’orizzonte nero, senza la minima traccia delle tipiche colonne di luce prodotte da città e paesi era la ciliegina sulla torta di un’altra notte da ricordare, qui nel grande nord, dove il ghiaccio è così secco da diventare un fidato compagno di viaggio, un po’ come la terra delle nostre temperate regioni.

Un’oretta, poco più; giusto il tempo per metabolizzare le emozioni della notte precedente e farci apprezzare, con calma, la straordinaria desolazione di un paesaggio mozzafiato che spesso viene illuminato di verde, una luce diffusa e delicata che non ci stancheremo mai di inseguire e ammirare.

A presto Lapponia; a presto aurora. Lo so già che ci rivedremo molte altre volte; ci vuole solo la pazienza di aspettare un’altra orbita intorno al Sole.

Un sincero Grazie a Daniele e a tutti i partecipanti alla spedizione per averci reso partecipi, virtualmente, di questa bellissima esperienza!

TS Italia