Chi si interessa di astronomia pratica e magari ha amici astrofotografi, avrà di certo sentito nominare i frame di calibrazione, in particolare i flat field. Chi ha iniziato a fotografare da poco avrà già individuato in queste due strane parole un nemico troppo grosso da sconfiggere, tanto che potrebbe pure aver deciso di voltarsi dall’altra parte e di far finta che non esita. Chi fotografa da più tempo, o chi si impegna nel campo della ricerca con mezzi amatoriali, ha capito come padroneggiarli, ma fatica ancora a reputarli tanto importanti da meritare di essere diffusi come se fossero il verbo supremo della fotografia a lunga posa degli oggetti celesti. In questo post capiremo cosa sono i flat field, perché sono importanti e come farli diventare le nostre migliori risorse per trasformare un’immagine astronomica in un potenziale capolavoro.

Cosa sono i flat field

I flat field sono delle speciali immagini di calibrazione che hanno l’unico compito di mappare le differenze di sensibilità dei pixel del CCD e le disomogeneità del piano focale. Tra queste rientrano difetti sempre presenti come la vignettatura, ovvero una caduta di luce ai bordi, ma anche polvere e sporcizia depositati sui filtri, sui correttori o sulla finestra del CCD stesso.

A parte la differente sensibilità dei pixel, tutti gli altri difetti da correggere dipendono in modo critico dal setup utilizzato, dall’orientazione della camera e dalla messa a fuoco. Basta variare anche di poco il punto di fuoco, ad esempio, per avere una diversa forma della polvere e della sporcizia sul campo ripreso; è sufficiente ruotare di qualche grado la camera per cambiare l’orientazione della vignettatura e dell’eventuale polvere e rendere quindi impossibile una correzione dell’immagine.

La prima regola, fondamentale, per i flat field è quindi la seguente: questi devono essere ripresi con lo stesso setup delle immagini che vogliamo correggere, con la medesima messa a fuoco e orientazione della camera. Al limite, se si fanno riprese RGB con ruota portafiltri e filtri parafocali, è ammesso fare i flat field, per ogni filtro, alla fine della sessione di ripresa, anche se sarebbe preferibile, soprattutto per lavori di precisione, fare flat field per ogni filtro prima di cambiarlo e passare a fare riprese con il successivo

I flat field servono davvero?

Per molto tempo, soprattutto a causa della relativa difficoltà nel fare corretti flat field, si è diffusa la versione astrofotografica della classica leggenda della volpe e dell’uva: fare dei buoni flat è difficile, quindi non sono poi così necessari. Basta saper usare Photoshop o PixInsight e tutto si risolve con dei bellissimi flat sintetici. Questa è una cosa orribile da dire e persino da pensare: toglietevi dalla testa di poter fare a meno dei flat field e di poterli creare con qualche programma di elaborazione. Nessun osservatorio professionale e nessun astrofotografo di alto livello fanno una cosa del genere e un motivo c’è. I flat field sono infatti fondamentali per ottenere immagini scientificamente accurate ma anche godibili dal punto di vista estetico, soprattutto per soggetti deboli. Chi non riesce ad apprezzarli, magari suggerendo di farli sintetici con qualche programma, non ha mai visto un buon flat field e il vero e proprio miracolo che può fare alle nostre immagini. Su questo punto, quindi, non si discute: sia che voi siate astrofotografi con ambizioni altissime o appassionati della domenica che scattano con un astroinseguitore e qualche malandato obiettivo fotografico ogni morte di Papa, i flat field sono l’unico vero strumento che può trasformare ogni vostra foto in un potenziale capolavoro: non c’è elaborazione successiva che possa sostituirli.

Ecco allora la seconda regola: tutti coloro che fanno riprese del cielo profondo dovrebbero imparare a riprendere i flat field e usarli per correggere le proprie immagini. Per tutti si intende sia chi usa un telescopio che chi si accontenta di un obiettivo a grande campo.

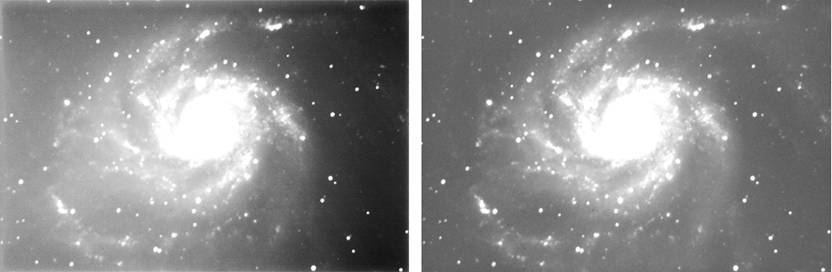

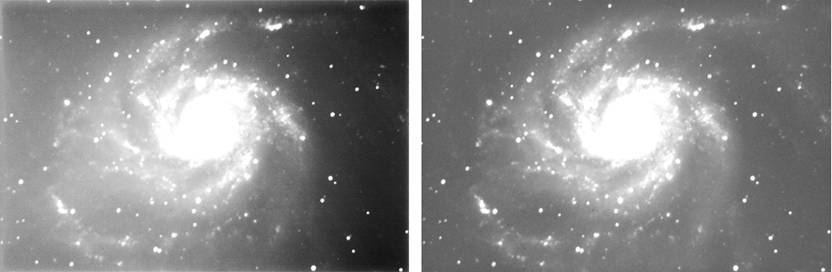

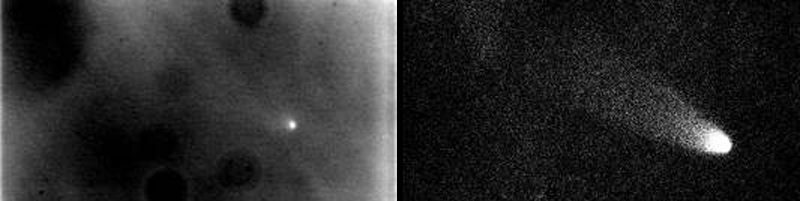

I flat field eliminano tutti i gradienti di luce dovuti alla strumentazione usata. Non eliminano i gradienti presenti nel cielo ma cancellano polvere e vignettatura, e questa è un grandissimo aiuto per tutti i soggetti molto deboli. A sinistra un’immagine senza calibrazione con master flat field. A destra la stessa immagine calibrata: i dettagli sono molto più evidenti e il gradiente di luce con simmetria circolare è completamente sparito.

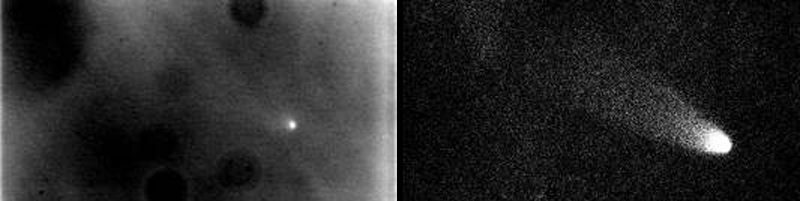

Un flat ti salva la vita: quando gli oggetti sono deboli, il campo pieno di polvere e il telescoio vignetta che è una bellezza, solo un buon flat field può salvare la nostra serata e mostrarci dettagli sull’oggetto catturato che non credevamo possibili. A inistra una situazione in apparenza compromessa. A destra la stessa immagine dopo la correzione con un buon flat field. Una trasformazione del genere non sarebbe mai stata possibile a posteriori con nessun programma di elaborazione. Se pensate che una situazione del genere sia un’eccezione vi sbagliate. Anche se non ve ne accorgete, ogni immagine nasconde schifezze del genere che devono e possono essere corrette solo con un buon flat field.

Come fare un buon flat field

La nostra terza regola è semplice, ma richiederà diverse spiegazioni: un flat field è un’immagine di una sorgente uniformemente illuminata, priva di stelle, effettuata alla giusta esposizione, con il medesimo setup utilizzato per riprendere l’immagine che vogliamo correggere.

In questa frase si nascondono tutte le difficoltà nel riprendere un corretto flat field. Per non creare dispersione con parole superflue, vediamo le tappe fondamentali da seguire e i concetti da fissare bene in mente:

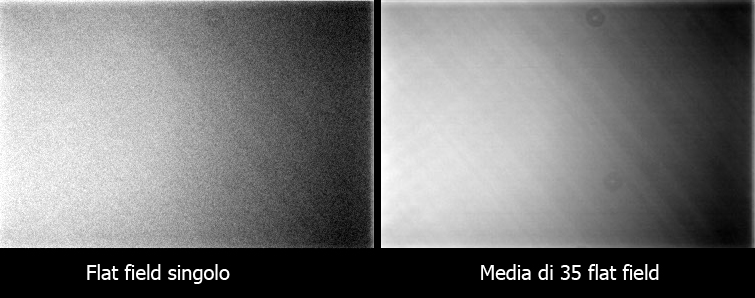

- Un flat field è di fatto una particolare immagine di luce. E cosa abbiamo imparato dalla fotografia astronomica? Che in generale una buona foto è la media di diversi scatti che consentono di ridurre il rumore e che a questi scatti bisogna sottrarre il dark frame. Ecco allora la quarta regola: un buon flat field si ottiene dalla media di almeno una ventina di singoli scatti, tutti uguali, a cui poi sottraiamo il relativo master dark frame, ottenuto dalla mediana di almeno 5-7 scatti. In pratica bisogna trattare i flat field come se fossero una sessione (particolare) di fotografia astronomica. Al limite, soprattutto se usiamo una reflex, possiamo sostituire i dark frame con i bias frame: l’importante è che i singoli scatti di flat siano calibrati o con i dark o con i bias. Una volta eseguite queste operazioni possiamo mediare i flat calibrati, senza effettuare alcun allineamento, e si costruisce il nostro bellissimo master flat field. Molti software generano il master flat field in modo autoatico prima di calibrare i frame di luce, quindi di questa operazione possiamo non farci carico noi, a meno che non vogliamo avere il pieno controllo su quello che accade (e non è una cattiva idea questa!);

- Il master flat field viene normalizzato al valore medio di ADU pari a 1 e poi diviso dall’immagine che vogliamo correggere. Questa operazione viene fatta dal software che si utilizza e noi non dobbiamo preoccuparcene più di tanto perché, se tutto è stato fatto nel modo giusto, l’immagine corretta presenterà un fondo cielo privo di vignettatura e di zone più chiare o scure dovute a polvere o sporcizia. Tutto molto semplice, vero? Abbiamo già finito, siamo tutti contenti… Non proprio.

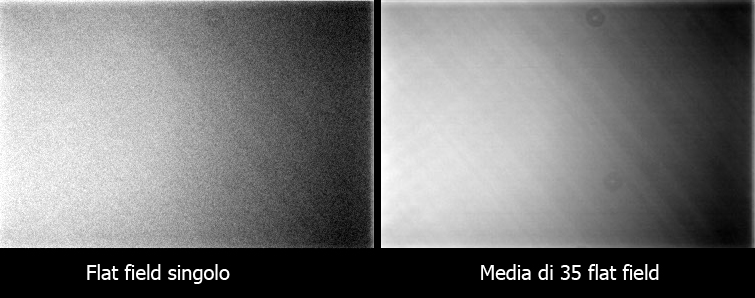

A sinistra un singolo frame di flat field ben eseguito. A destra la media di 35 singoli scatti. Soffriamo già molto per far uscire un minimo di segnale dai soggetti astronomici con ore e ore di posa, non roviniamo tutto con dei flat non buoni: mediamo molti scatti per non aggiungere rumore.

Se siete stati infatti ben attenti, non vi ho detto come fare nella pratica un buon flat field: è questo il punto più delicato. Ecco allora qualche spunto per non dover diventare matti:

- Flat box o generatori di flat field: sono una delle più grandi novità dell’astrofotografia dopo la maschera di bahtninov, un’idea semplice ma che ha rivoluzionato il modo di fare i flat field. Si tratta di speciali tappi da applicare all’obiettivo del telescopio, con dei led all’interno che illuminano una superficie semitrasparente che ne

Generatore di flat field d aporre di fronte l’obiettivo del telescopio e con luce regolabile in intensità

diffonde la luce in modo uniforme. Sono molto semplici e comodi da usare, non richiedono una lampada esterna, una superficie illuminata e neanche di spostare il telescopio, così possiamo fare i flat field tra un filtro e un altro senza perdere il puntamento;

- Fogli o magliette bianche: sono i metodi storici, decisamente meno comodi delle flat box, e vanno bene per tutti gli strumenti, sebbene siano più indicati per diametri superiori ai 15 cm, per i quali costruire (o comprare) una flat box può essere dispendioso. In questi casi ci si arrangia: si pone di fronte al telescopio un foglio da disegno o un semplice A4 (dipende dalla larghezza dell’obiettivo), bloccandolo con una punta di nastro adesivo. Ci si assicura che l’obiettivo non sia ostruito dal nastro e che il foglio sia ben in tensione, poi si pensa alla fonte di luce: una normale lampada a LED, persino il flash della fotocamera del proprio cellulare, ad almeno a un metro di distanza e sistemata da qualche parte in modo stabile (ad esempio su un piccolo treppiede, su un muro, sul tetto della macchina…). È fondamentale che il fascio di luce sia perpendicolare al foglio che copre il telescopio per assicurare un’illuminazione omogenea: sarà quindi necessario portare il tubo ottico parallelo al terreno. Si può sostituire, soprattutto in caso di emergenza, il foglio da disegno con una maglia bianca, ancorata al tubo con abbondante nastro adesivo per assicurare che sia ben tesa e che non presenti pieghe di fronte all’apertura del telescopio.

Il tempo di esposizione

Eccoci arrivati alla questione più importante di tutte, all’operazione che se non è fatta bene può rovinare tutto quello che è stato eseguito fino a questo momento, compresi gli scatti che vogliamo calibrare con i nostri flat field. Trovare il giusto tempo di esposizione per i flat field sembra quasi un’oscura arte, ma con un po’ di nozioni sui sensori digitali e le loro proprietà possiamo fare chiarezza una volta per tutte.

Intanto iniziamo subito con il dare informazioni sulla durata minima degli scatti, che è determinata dalla velocità degli otturatori. Una buona regola empirica ci dice che il tempo sotto il quale non bisogna mai scendere è pari a circa 100 volte quello minimo che è possibile scattare. Questo accorgimento evita di riprendere di fatto l’immagine dell’otturatore che libera prima una parte del campo e poi l’altra, falsando i nostri flat field (l’otturatore non può sparire all’istante!). Per le reflex, capaci di scatti di 1/4000 di secondo, possiamo usare scatti da 1/40 di secondo in su. Per le camere CCD astronomiche dotate di otturatore meccanico parliamo di almeno 4-5 secondi. Per le camere digitali non dotate di otturatore è meglio stare almeno tra i 5 e i 6 secondi. Possiamo aumentare quanto vogliamo l’esposizione ma non dovremo mai andare sotto questi valori.

L’altro fattore che ci permette di scegliere il giusto tempo di esposizione, e/o la potenza della luce, o la distanza della lampada, è rappresentato dalla dinamica del sensore digitale e su questo punto si sono narrate le più disparate leggende, spesso con molte imprecisioni.

Per chi fosse interessato, nel prossimo paragrafo ci sarà qualche spiegazione tecnica in più. Al momento, infatti, ci interessa il lato pratico e in questi casi la regola aurea è semplice: un buon flat field deve avere la luminosità di picco più alta possibile prima di uscire dall’intervallo di linearità del proprio sensore.

Il pregio di ogni sensore digitale, infatti, è di avere una risposta lineare, ovvero l’intensità del segnale è direttamente proporzionale alla luminosità reale della sorgente o, in alternativa, al tempo di esposizione. Così, se per un’esposizione di 5 secondi ho un segnale di luminosità pari a 5000 ADU, raddoppiando l’esposizione avrò un segnale di 10 mila ADU, esattamente il doppio. Analogamente, se raddoppio la luminosità della sorgente, a parità di tempo di esposizione, dovrò avere il doppio del segnale. In un mondo ideale tutti i sensori digitali sono perfettamente lineari fino a quasi i livelli di saturazione del contatore analogico-digitale (65535 ADU per contatori a 16 bit), ma nel nostro imperfetto mondo amatoriale non è così ed è qui che sorgono i problemi: se infatti i flat field non sono fatti nello stesso intervallo di linearità delle immagini che vogliamo correggerem non avremo mai una calibrazione perfetta. Questo inciderà, poi, sui dettagli visibili e sulla qualità generale delle immagini.

Dopo aver fatto lustri di esperienza con i più disparati sensori digitali, ecco le mie indicazioni:

- Se disponete di una camera CCD (o CMOS) con la porta antiblooming e contatore analogico-digitale a 16 bit, un buon flat field dovrebbe avere luminosità di picco attorno agli 8-9000 ADU. Solo nel caso in cui il fondo cielo delle immagini da correggere oltrepassi questi valori (ma allora avremo sbagliato i tempi di esposizione) si possono ottenere flat field la cui luminosità media (questa volta MEDIA, non di picco) abbia valori più simili possibile al fondo cielo delle immagini da calibrare. Se preferiamo visualizzare l’istogramma invece dei numeri, allora nel primo caso, con il fondo cielo delle immagini da correggere basso, un buon flat si ottiene con l’istogramma a circa 1/6 della scala massima;

- Se disponete di una camera CCD senza porta antiblooming, quindi di grado scientifico, le cose sono molto semplici: un buon flat field si ottiene con un’esposizione che permette di arrivare a una luminosità di picco pari a circa la metà della luminosità massima consentita, meglio se un poco meno. Per convertitori analogico-digitali a 16 bit questo significa avere picchi di luminosità tra i 25 mila e i 30 mila ADU. Per gli amanti dell’istogramma, il picco dovrebbe stare circa a metà;

- Per le reflex digitali varrebbe il punto 1) ma a causa del contatore a 14 bit i valori sono tutti scalati e non sempre di facile lettura perché molti software poi convertono la luminosità in scala a 16 bit. Per tagliare la testa al toro, quindi, meglio guardare l’istogramma, che dovrebbe stare a circa 1/3 della scala massima. Si tratta di valori leggermente superiori rispetto al caso 1) perché bisogna fare i conti anche con il rumore di questi sensori: avere flat troppo deboli potrebbe causare più problemi che altro. In questo caso gli scatti dovrebbero essere fatti a ISO bassi (non bisogna scattare alla stessa sensibilità dei frame da correggere, per i flat non serve, anzi, è deleterio perché introdurrebbe rumore) e in modo automatico, facendo scegliere alla fotocamera l’esposizione corretta, magari dicendole di sottoesporre di 1 stop. Se si usano obiettivi o teleobiettivi, il diaframma, invece, deve essere lo stesso usato per fare le foto che si vogliono calibrare. Anche in questi casi, se si è fatto l’errore di fare riprese astronomiche con un fondo cielo molto luminoso, i flat field dovrebbero avere un istogramma il cui picco cada nella stessa zona di luminosità.

È molto importante, una volta trovata l’esposizione giusta, a prescindere dal sensore usato, raccogliere almeno una ventina di flat field, meglio se sono 30: più ne medieremo e migliore sarà il risultato finale.

Queste sono indicazioni generali che vanno bene per tutti i casi. Ciò non toglie che ognuno di noi possa sperimentare: cosa succede ad esempio, se eseguo due set di flat identici, uno con la giusta esposizione e un altro invece con l’istogramma a 2/3 della scala? Funzionano lo stesso? Potrebbe essere, perché tutto dipende dalle proprietà del proprio sensore digitale. I valori dati, quindi, vanno bene in generale sempre, ma non è detto che siano gli unici possibili. Se vogliamo andare nel dettaglio e capire meglio la storia della giusta esposizione dei flat field, dobbiamo comprendere meglio come funziona un sensore digitale e la sua elettronica.

ADU e full well capacity: andiamo un po’ più a fondo

Ogni sensore digitale cattura la luce attraverso l’effetto fotoelettrico, descritto in modo completo per la prima volta da Albert Einstein nei primi del ‘900 (e che gli valse il premio Nobel). In pratica, per certi materiali, come il silicio, la luce visibile che li colpisce riesce a strappare un numero di elettroni dal reticolo cristallino proporzionale all’intensità della sorgente. Applicando una differenza di potenziale agli estremi del materiale, gli elettroni strappati via vengono fatti fluire ai lati, quindi raccolti, conteggiati e trasformati in segnali luminosi digitali, grazie al contatore analogico-digitale.

Ogni pixel di un sensore ha un numero finito di elettroni che può catturare. Quando il contenitore si riempie si arriva alla saturazione. Il numero di elettroni che può contenere un pixel è chiamato Full Well Capacity. L’elettronica del CCD trasforma il numero di elettroni in livelli di luminosità. Per i sensori astronomici i livelli di luminosità disponibili sono in generale 65536, pari a 16 bit. Un’elettronica fatta bene dovrebbe allora riempire questi livelli in modo tale che alla luminosità 0 corrisponda un pixel senza elettroni raccolti e al valore 65535 il massimo numero di elettroni che il pixel contiene. In questo modo si ha la massima efficienza nel convertire la full well capacity in dinamica reale dell’immagine.

Per fare questa operazione in modo adeguato, l’elettronica si serve di quello che viene chiamato guadagno. Si tratta di un coefficiente moltiplicativo da applicare al numero di elettroni raccolti, il cui meccanismo è molto semplice da comprendere. Supponiamo di avere un sensore con full well capacity di ogni pixel pari a 100 mila elettroni, e supponiamo di voler distribuire al meglio tutta questa dinamica nei 65536 livelli di grigio disponibili in un convertitore a 16 bit. Affinché si sfrutti al meglio questo contenitore, occorrerà stipare 100 mila elettroni in 65536 livelli di luminosità, ovvero assegnare a ogni livello di luminosità 1,5 elettroni. Questo è il guadagno: il numero di elettroni necessari per far conteggiare un livello di luminosità al contatore analogico digitale. In un mondo ideale, quindi, parlare di full well capacity in termini di elettroni o di livelli di luminosità è uguale.

In un mondo reale le cose non stanno così perché il guadagno di un sensore non è mai impostato in modo così preciso da far coincidere la saturazione reale dei pixel con quella del contatore analogico-digitale. Di solito si tiene un po’ di margine, assicurandosi che la saturazione reale avvenga prima di quella del contatore. Di conseguenza, per molte camere CCD già verso i 50 mila ADU si ha di fatto la saturazione ma i valori possono cambiare di molto da modello a modello. In questi termini, parlare di ADU come il discriminante per un buon flat field è, a voler essere pignoli, un po’ approssimativo. Quando ad esempio ho detto che per camere senza antiblooming si dovrebbe arrivare a circa metà della dinamica, ci si dovrebbe riferire alla dinamica reale, ovvero al numero di elettroni e non al corrispettivo ADU, perché ci sono camere CCD che a 50 mila ADU presentano già saturazione e altre che lo fanno a 60 mila: in questi casi qual è il valore da prendere come riferimento per avere un flat field, esposto alla vera metà della dinamica? In realtà questa è una questione di “lana caprina” perché le differenze tra i CCD amatoriali non sono così grosse e delicate da rendere necessario l’uso poco pratico della dinamica reale in termini di elettroni e di fare poi la conversione attraverso il guadagno per capire a quanti ADU corrisponde il giusto intervallo.

Se siamo perfezionisti, tuttavia, un buon consiglio è di effettuare un test di linearità del nostro sensore. In questo modo, lavorando in ADU, possiamo vedere dove si verifica la reale saturazione e capire anche qual è la massima luminosità da poter utilizzare per i nostri flat field prima che la risposta cominci a diventare non lineare. Ecco quindi giustificati i valori dati in precedenza, un po’ conservativi e definiti indicativi per ottenere un buon flat field. Ecco, inoltre, giustificato il senso di un mio precedente post in cui si parlava di test di linearità e si arrivava a definire i valori ottimali per fare i flat field, che guardacaso corrispondono a quelli menzionati in questo caso e presi come universali.